ارشيف من :آراء وتحليلات

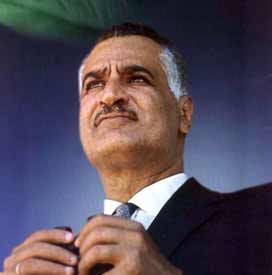

جمال عبد الناصر: الحضور بالرغم من الغياب

لـؤي تـوفيق حسن(*)

لـؤي تـوفيق حسن(*)

إنه العام الثاني والأربعون على رحيل جمال عبد الناصر، وما زال الرجل حاضراً ومن قبره يقلق الأعداء، ولا تزال للحديث عنه نكهة خاصة. ليس لأنه يعيدنا إلى سنوات المجد والأحلام الكبيرة، ولكن لأن جمال عبد الناصر كان حالةً فريدة خرجت عن نمطية "العسكرتاريا" بالرغم من أنه جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري غير أن مكمن الروعة في أنه لم يلبث حتى حوّلها إلى ثورة حقيقية. فقد تلمّس الرجل نبض الشارع وحاجات الناس، وامتلك رؤية كسرت المفاهيم السائدة في الداخل والتي عششت على مدى قرون في المجتمع المصري، كما وامتدت إلى خارج الجغرافيا المصرية ليصبح في زمن قياسي " قائد حركة التحرر العربي"، أو كما أُطلق عليه ـ وعن جدارة ـ تسمية: "زعيم الأمة العربية". وبه ومعه أصبحت مصر الدور، وارتقت إلى رتبة القيادة في محيطها الإقليمي، بدليل أنه لم يطل الوقت بعد رحيله حتى خسرت كل هذا وذاك، بل وتراجع من بعده الخط البياني للأمة حتى بلغ هذا الدرك من انحداره. لذلك ـ ولغيره ـ فإنه من غير الجائز الحديث عن الرجل بلغة الربح والخسارة ... كم معركة ربح وكم معركة خسر، هل أخطأ أكثر مما أصاب أو العكس، هذا المنطق الذي طالما ردده خصومه في الحيزين المصري والعربي. وللإنصاف فإن عبد الناصر لا تجوز قراءته إلا بمقايس الصيرورة التاريخية، أين كانت مصر من قبل وأين أصبحت من بعد، كما لا تجوز قراءة ثورة يوليو /تموز التي خطط لها وقادها إلا من منظور جدلي بوصفها استجابة للتناقضات بين الطبقة المستأثرة بالثروة تاريخياً وبين الطبقات الاجتماعية الأخرى. ولأولئك الذين صدقوا ضلالة القول بأن ما جرى في 23 يوليو/تموز قطع الطريق على "مسيرة ديمقراطية " كانت تشكل حاملاً "لتطور طبيعي يرقى بمصر" نقول إن (مغامرة) الضباط الأحرار كانت المخرج الوحيد الذي أطلق النخب المصرية المحاصرة في حياة سياسية واقعة بين قبضة الأرستقراطية الممسكة بمكونات الواقع الاقتصادي من جهة، وسرايا الملك من جهة أخرى، الأمر الذي أغلق المنافذ على إمكانيات التغيًر البرلماني والتداول السلمي للحكم بين مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية .

من الصحيح أن العمر الزمني لجمال عبد الناصر هو 52 سنة بحساب السنين لكنه من حيث المضمون يزيد عن الضعف، فمن حصار الفالوجا إلى تنظيم الضباط الأحرار إلى انقلاب يوليو/ تموز 1952 ومنها إلى الثورة عبر قوانين الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم إلى هيئة التحرير إلى إجلاء الإنكليز عام 1954 ودعم ثورة الجزائر إلى التصدي لسياسة الأحلاف والدفاع عن سوريا في مواجهة التهديدات التركية عام 1957 إلى الجمهورية العربية المتحدة آذار/ مارس 1958 إلى الانفصال في 28 أيلول/ سبتمبر 1961 إلى التدخل في اليمن دعماً لثورتها في نفس العام ومنها لدعم ثوار عدن وظفار، ومن تنظيم "الاتحاد الاشتراكي العربي" وميثاق العمل الوطني 1963 إلى ميثاق 17 نيسان/ابريل وإجهاض الوحدة الثلاثية المصرية السورية العراقية، إلى الحركة العربية الواحدة، ومن بناء السد العالي إلى المصانع، والقطاع العام ومفاعل أنشاص النووي، وصناعة الطائرات الحربية إلى فتح الجامعات والمعاهد المصرية لينهل منها أبناء العروبة شتى العلوم والاختصاصات، هذا فضلاً عن المنح، وجامعة بيروت العربية التي كانت جامعة الفقراء أيامه، ومن مواجهة تهديدات "إسرائيل" عام 1967 لسوريا إلى هزيمة 5 حزيران/ يونيو، إلى لاءات الخرطوم الثلاث: لا صلح، لا اعتراف، ولا تفاوض مع "اسرائيل"، ومن إعادة بناء القوات المسلحة إلى حرب الاستنزاف، إلى أيلول الأسود، إلى الرحيل المفجع في 28 أيلول /سبتمر عام 1970.

هذا هو جمال عبد الناصر، وهكذا يجب أن يُقرأ. رجل نذر نفسه للمعارك لا حباً فيها وإنما لأنها الخيار الأوحد أمامه، وإلا فالمذلة. لقد جرب من جاء بعده "طريق السلامة" للتفرغ لبناء الاقتصاد في معرض الترويج لسياسات التفريط، فكان أن خسرت مصر جزءًا من سيادتها وخسرت جزءًا أكبر من اقتصادها وأمنها الاجتماعي والغذائي، والأهم منها مكانتها.

كان على عبد الناصر أن يتحمل كل مااسبق، وعليه وحده وقع عبء القرار ومتابعة تنفيذه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. من الصحيح أن المحيطين به لم يكونوا في مستوى قدراته, لكنهم للأسف لم يكونوا في مستوى همته، ولا إخلاصه إلا قلة قليلة، وهذا ليس وحسب من خلاصة ما أفصحت عنه الأحداث فيما بعد، بل هو يتقاطع مع ما رواه لي المرحوم والدي الذي عمل لسنوات سكرتيراً للمكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية وكانت له تجربته الخاصة مع الرئيس مباشرةً ومع مكتبه الخاص لشؤون المعلومات بحكم التبعية، ما يزيدني اطمئناناً لدقة هذه الخلاصة. وقد يُفاجأ القارئ لو عرف أن عبد الناصر كان أحياناً غير قليلة ضحية عدم دقة المعلومات التي تُنقل له. كما واتضح فيما بعد كما كشفت الأحداث أن الرجل كان محاطاً بكثرة بين حاسد يكظم غيضه، وبين متآمر يستبطن شره، أو في أحسن الأحوال من هم غير أهل ومثالهم الأبرز المشير عبد الحكيم عامر الذي استمر بحكم مكمن ضعف في عبد الناصر وهو وفاؤه الشديد لأصدقائه لدرجة التغاضي عن أخطائهم. وبهذه استمر السادات بالرغم من كل الإشارات السلبية التي بدرت منه خلال توليه منصب رئاسة الحمهورية. وقد تردد يومها أن الرئيس عبد الناصر كان في وارد إزاحته بعد آخر رحلة له إلى موسكو غير أنه تريث لحين لم يأتِ فقد سبقه الموت أو عُجِّلَ به له كما يتردد على أيدٍ قريبة دست له السم، وقد ألمح إلى ذلك هيكل فيما بين السطور وعلى طريقته الخاصة.

لم يكن الرحيل الحزين عام 1970 هو نهايةً لعبد الناصر اللهم إلا رحيل الجسد وحسب، ولم يكن انقضاض السادات على الناصرية هو نهاية لها, والدليل أن السادات رحل إلى مزبلة التاريخ، فيما لا يزال عبد الناصر على حضوره بالرغم من الرحيل. ونحن نعتبر أن السادات لم يرحل تماماً في حادثة المنصة بل في الواقع مع الجماهير التي فجرت ثورة 25 يناير معيدة الاعتبار لعبد الناصر ولثورة تموز/ يوليو؛ فالناس التي خرجت وانتظمت وملأت ساحات مصر هي جيل الثورة تلك التي تفتّح وعيها على تاريخ "العزة والكرامة"، والتي نهلت من الجامعات والمعاهد والمدارس التي نهضت أيام عبد الناصر استعادةً للشعار الذي ما زال ملء قلوبنا: "يا بلادي لا تنامي، وادفعي الصف الأمامي".

أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018

أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018